こんにちは!

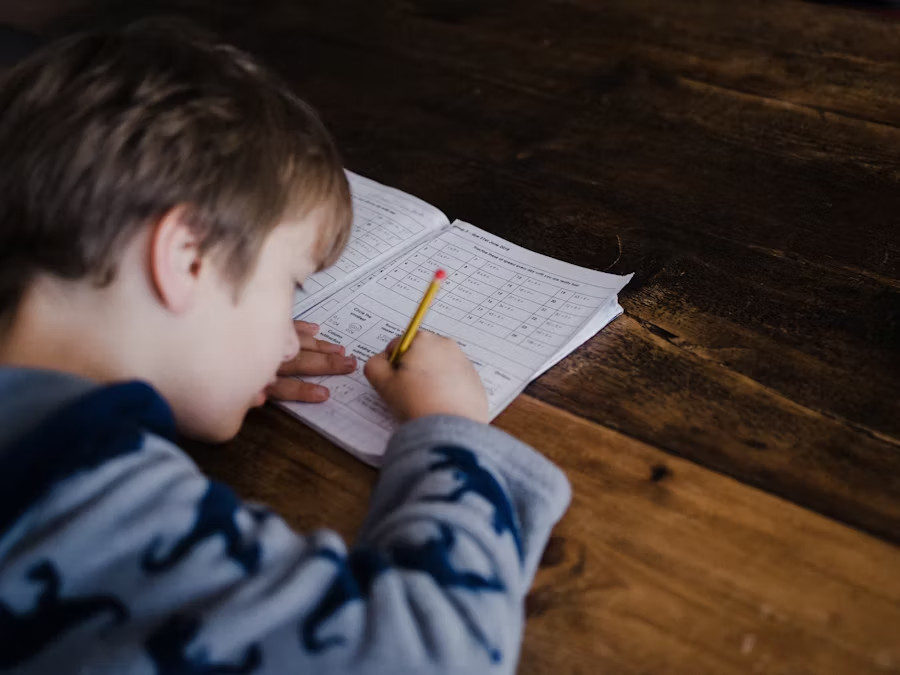

今日は「子どもへの算数の先取り学習」というテーマで書きたいと思います。

算数の先取りはどこまでやらせるべきか。「やった方がいい!」という声もあれば、「無理させすぎは逆効果」という意見もあって、親としては揺れます。

うちでも例に漏れず、先取り学習について悩んだことがありました。

でも今は、「やってよかった」と感じています。

それは、正しく“うちの子に合う形”でやれたからだと思っています。

よく聞くアドバイス「子どもに無理な先取りはNGです」

まず、よくあるアドバイスとして、

「無理に先取りをしても意味がない」

「今の学年の内容をしっかり理解するのが大切」

この考え方、たしかに一理あります。

というか、すごくまっとうです。

子どもの理解力や興味関心を無視して、親だけが焦って先走ると、学習そのものが嫌いになることだってある。

それは本当に避けたいです。

でも、じゃあ「うちはまだ早いから…」と何もやらないのがいいのかというと、それもちょっと違う気がして。

そのあたり、けっこうもやもやしていた時期がありました。

「ちょっと背伸び」くらいが、うちにはちょうどよかった

そんな中で試してみたのが、チャレンジ(ベネッセ)の1学年上コースでした。

これ、やってみて思ったんですが、「すごくちょうどよかった」です。

理由は、学校の授業“復習”になるから。

予習っていうと難しく聞こえるけど、

チャレンジの教材ってイラストも多くて説明もやさしいので、子どもも「ちょっと先の内容」を気負わず読めるんですよね。

授業で先生の話を聞いたときに、「あ、それ知ってる!」ってなると、理解のスピードが全然違います。

まさに、「学ぶことのハードルが下がった」感じでした。

公文よりチャレンジがうちには合っていた理由

ここで少し比較の話をすると、公文式も試したことがあります。

確かに、反復練習の量はものすごいです。

計算が速くなるとか、学習習慣がつくとか、メリットはいっぱいある。

ただ、うちの子にはちょっと合いませんでした。

「またこれ?」「なんでこんなに同じ問題ばっかり?」とモチベーションが続かない。

一方、チャレンジは毎月届く教材に変化があって、ちょっとした読み物や実験ページがあるのも魅力。

「今日はこっちからやろうかな」って、自分で選べるのがよかったみたいです。

算数センスを磨く頭を使った問題集

次に試したのが、コナンの『12歳までに算数センスを育てる本』。

このタイトル、ちょっと煽り気味ですよね(笑)でも、やってみると内容は実に良質でした。

この本は、計算よりも「数の感覚」や「量のイメージ」を育てるものです。

単に問題を解くだけじゃなくて、「どっちが多い?」「どうやったら早く数えられる?」みたいな問いかけが多い。

こういうのって、日常生活で言葉にしにくい力なんですよね。

でも確実に、算数の土台になっていると感じました。

「マンガ×学習」の破壊力はすごかった

あと、個人的におすすめしたいのが、「10歳までに読みたい学習マンガ」系の本。

歴史・算数・理科など、いろんなジャンルがあって、しかもマンガだからハードルが低い。

「勉強ってこんなに楽しいんだ」って思わせてくれるきっかけになりました。

読書感覚でどんどんページをめくるうちに、気づけば知識が増えている。

これって、子どもにとってかなり理想的な学び方だと思います。

挑戦したのは、あの「ジュニア算数オリンピック」

ちょっと背伸びしてチャレンジしたのが、「ジュニア算数オリンピック」。

ええ、正直なところ、めちゃくちゃ難しいです(笑)

でも、問題がパズルみたいになっていて、本人はゲーム感覚で楽しんでいました。

練習には『明日への算数』という教材を使いましたが、これもまた骨が折れるレベルでハード。

ただ、それだけに「1問解けたときの達成感」は格別だったようです。

「もっとやってみたい」という気持ちが芽生えたのも、この時期でした。

「早すぎたらどうしよう」の不安もあった。でも…

ここまで書いてきて、「いやいや、そんなにいろいろやらせるなんて、大変でしょ」と思われたかもしれません。

その通りです。たしかに手間も時間もかかります。

「早くやらせすぎて、息切れしない?」という不安も常にありました。

でも、先取りって何かを詰め込むというより、「世界を広げてあげる」ことなんだなと今は思います。

知識が少し先にあると、興味を持つ範囲がグッと広がる。

そして、その興味が次の学びにつながっていく。

というわけで:先取り学習、うちはやってよかったです

「先取り学習ってやるべき?」という問いに、私の答えはこうです。

子どもの“今”を大切にしながら、ちょっとだけ未来を先に見せてあげる。

そのくらいの気持ちでやるなら、きっと意味があると思います。

全部の家庭に当てはまるわけではないですし、無理は禁物です。

でも、うちにとっては、子どもの「知りたい」を引き出す良いきっかけになりました。

もし今、何をやろうか迷っている方がいれば、ぜひ気軽にチャレンジしてみてください。

最初の一歩は、小さくて大丈夫です。